2022诺贝尔生医奖爆冷,DNA领域泰斗—人类进化遗传学首次问鼎!诺奖最得意学生之一付巧妹:用古DNA研究探源中华文明;

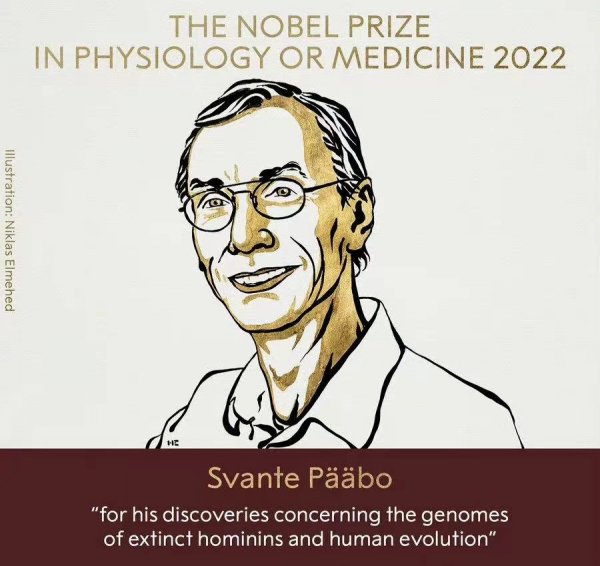

瑞典当地时间2022年10月3日11时30分(北京时间10月3日17时30分),诺贝尔奖委员会宣布将2022年生理学医学奖颁发给瑞典生物学家、进化遗传学家Svante Pääbo(斯万特·帕博),以表彰他发现了与已灭绝古人类和人类进化相关的基因组。

Svante Pääbo于 1955 年 4 月 20 日出生在瑞典斯德哥尔摩,母亲是爱沙尼亚化学家 Karin Pääbo ,父亲是生物化学家 Sune Bergström,曾与 Bengt I. Samuelsson 和 John R. Vane共同获得 1982 年诺贝尔生理学或医学奖。 Svante Pääbo于 1986 年在乌普萨拉大学获得博士学位,研究腺病毒的 E19 蛋白如何调节免疫系统。

她,根据一根小拇指的少量骨粉,参与证明首个通过遗传了解到的未知古人类——丹尼索瓦人的存在;

她,发现冰河时期的欧洲人在很长一段时间内都是暗色皮肤和棕色眼睛,完全颠覆了人们对欧洲人群形象特征的传统认知;

她,从距今约4万年的现代人下颌骨中,发现了现代人与灭绝古人类的基因交流证据;

她,对北京4万年前的田园洞人个体开展核DNA富集实验,获取中国地区乃至整个东亚最古老人类的基因组信息,并获得世界首例早期现代人核DNA;

她,就是能让灭绝古人类“开口说话”,“化成灰也能认出”,被誉为古DNA“神探”的付巧妹,现任中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员、博士生导师、古DNA实验室主任,从30多岁的时候就开始领衔“中国制造”的古DNA研究团队。

2020年5月,国际学术期刊《科学》在线发表一项关于华夏族群探源的突破性研究成果,该研究由付巧妹团队主导,通过中国南北方人群的古基因组研究,表明中国南北方古人群早在9500年前已经分化,并在至少8300年前出现融合与交流,且一直以来是基本延续的,没有外来人群的“大换血”,研究还提示南岛语系人群起源于中国南方的福建及其毗邻地区。7月,她又通过古基因组研究最新发现距今约1.1万年的中国南方未知现代人群。

她的研究,为中华民族的形成演化及中华文明的探根溯源提供了重要线索和佐证。

我们是谁?又从何而来?一直以来,人类起源之谜始终让人充满好奇,并为之探索不止。付巧妹相信,在时间长河里,古DNA研究一定会体现出它本身的价值,如同一座灯塔,照亮人类的路。

“这个领域存在太多未知,而未知正是我们为之拼搏的动力。”付巧妹说。

①付巧妹说,古DNA研究是一项“有意思”的工作。

②付巧妹和她的“中国制造”古DNA研究团队。

③在中科院古脊椎所古DNA超净室,付巧妹小心翼翼拿起骨粉管,生怕对古人类DNA造成“污染”。

从广袤大地“钓”出万年前有效信息

付巧妹的研究节奏用四个字形容最为贴切:马不停蹄。

继今年5月有关中国、东亚古人群遗传特点、基因交流与迁徙融合的研究成果发布后,7月13日,中科院古脊椎所又发布了她的最新发现:通过古基因组研究最新发现距今约1.1万年的中国南方未知现代人群,相关研究揭示出中国南方与东南亚人群旧石器时期的遗传联系。

先前的研究显示,从距今4000—2000年的新石器时代晚期到青铜时代早期,东南亚大陆和东亚存在广泛的人群迁移,中国南方地区农业人群南下迁徙至东南亚,并与当地居民混合。然而,在更早时期,东南亚和东亚古人群之间是否存在迁移事件,在遗传学上尚不清楚。

为回答人类本源这一“千古谜题”,各国科学家都用自己的方式寻找着答案,比如用考古学、语言学。而付巧妹则选择从遗传学范畴内的古DNA研究角度,在古人类化石中寻找答案。

古DNA研究,简单地说,就是利用古人类的DNA来了解当时人群的遗传关系,从而了解当时的人类发生过什么。这项研究除要收集到合适的人骨样本外,还要对古DNA的信息破译,包括提取、排序、重建古DNA的片段、序列比对组装等。

有人将这项工作比作面对古人类的法医。付巧妹却认为,两者之间区别甚大,“时间尺度不同,现代法医对遗传学系信息最多追溯至一两百年前,而古DNA研究则可能追溯至数十万年前;要求不同,法医的工作一般都有明确的目的,即‘破案’,而我们的工作属于基础科研,以探索为主。”

除此之外,技术上,两者也有非常大的区别。付巧妹必须面对现代法医工作中较少存在的“污染”问题。

这里的“污染”主要由两个因素导致:随着时间的流逝,人骨样本中的有机质也在流逝,DNA片段在“不可逆”地逐渐缩短,直至没有特异性研究价值。这意味着,距离现今过于遥远的恐龙DNA提取,在目前的技术条件下是不可能的。另一个因素则是外界环境的影响,包括微生物DNA和现代人DNA的“入侵”。因此,要从年代久远的人类残骸或化石上提取DNA难度极大,尤其对于来自中国南方炎热潮湿地区的样本材料,其中人类DNA被高度降解、污染严重,有效提取十分棘手。

甚至可以说,现代人轻轻地摸一下样本,就可能带入远超于内源DNA的杂质DNA。付巧妹之前也经历过与之相关的“小插曲”:在实验室发现“重大成果”后十分兴奋,但经过评估和排除,最终确定发现的“成果”全为现代人DNA,一丝古DNA都没有。

为尽可能获取内源古DNA,付巧妹团队在研究北京出土的距今约4万年的田园洞人化石过程中,主导开发了一种类似“钓鱼”的古核DNA捕获方法:用现代人DNA做了一个像吸铁石一样的引子,将其中仅占0.03%的人类DNA从大量来自土壤细菌的DNA中吸附、富集并“钓取”出来。这一方法让此前大量无法进行古DNA研究的样本材料重回研究视野,使得大规模开展古人类全基因组研究成为可能。

借助此方法,田园洞人成为第一个能够获得核DNA的早期现代人。如今,付巧妹又和国内同行合作,对距今1.1万年左右的中国南方地区贵州清水苑大洞人和广西隆林人进行线粒体全基因组研究,获得了目前东亚南部乃至东南亚最古老的人类遗传学数据。

古基因组序列分析显示,隆林和大洞样本的6257A和11518A两个突变位点,仅存在于东南亚现今现代人样本中,在东亚现今现代人样本中未观察到。这表明,可能在距今1.1万年乃至更早时期,东亚南部与东南亚存在自北向南的人群迁移。

成功源于对未知领域的“不畏缩”

身为一名80后,36岁的付巧妹收获了大量荣誉:《Nature》中国十大科学之星;关于世界最古老现代人基因组的研究入选《Nature》杂志评选的 “2014年度十大科学事件”;关于欧亚不同时期人群动态遗传历史的研究入选“2016年度中国古生物学十大进展”;在《Nature》《Science》《Cell》等权威期刊发表论文20篇。

实际上,从她的个人经历上看,从事古DNA研究是件“阴差阳错”的事情。

付巧妹大学时读的是文物保护技术专业——这是一门结合现代科学技术和人文科学知识的交叉学科,以化学为主,还要学习计算机、大学物理、考古和文物鉴定等课程,体现着学科交叉。本科毕业,她执著于向生物领域进发的梦想,放弃保研的机会,来到中国科学院从事骨骼方面的研究,这些领域的学习为她在今后的古DNA研究提供了复合的知识框架。

2008年底,她获得前往德国马克思·普朗克演化人类研究所学习考察的机会。或许冥冥之中自有天意,她拜师于古DNA领域泰斗斯凡特·帕波,这个全面影响她科研理念的导师。

另一份幸运在于,她搭上了DNA研究信息大爆炸时代的列车。古DNA研究技术主要和遗传相关,付巧妹之前极少接触。但二代测序仪的出现让古DNA领域刮起一阵革新之风,带来了大量的信息,需要进行大数据处理,这让没有遗传学背景的付巧妹和其他人站在了同一条起跑线上,“大家都是平等的,研究生物或者生命科学的人并不见得有优势。而我之前关于计算机编程和高数方面的积累,却不经意间为自己在古DNA研究领域打开局面。”

不过,到了德国并不意味着被认可,达到研究所的要求成了摆在付巧妹面前的第一道难关,那也是付巧妹至今最为艰辛的一段时光。

“德国当时是先考核半年,看你适不适合去读博士。过了最初的考核后,每年还要接受一次考核,如果研究所不续签了,你就不能再读下去了。”付巧妹说,她是跨专业,不管是文献、方法还是课题,都要尽可能先去弄明白。

困难面前,她没有畏缩,而是单纯地想着尽可能做得多,做得好,“我当时的想法很简单,尽力就好,如果真做不好,我也不怪自己,但如果我没有努力的话,那就另外一回事了。”

对于痛苦和煎熬,她总会积极地面对,花一晚上调整自己,第二天就“打鸡血”地努力。在“每星期都会被打击一次,每次努力后再被打击,一个月瘦了20斤”的过程中,她渐渐地发现,“好起来了”。

或许,正是由于对未知领域的“不畏缩”,使付巧妹在4个月后收获了“吸收能力强,不仅是被动接收,还能自主互动”的认可,被批准可以正式开始在研究所里攻读博士。帕波后来在接受媒体采访时,称她为“最棒的学生之一”。

帕波将西伯利亚西部4.5万年现代人基因组这个重大项目交给她,让她成为领衔人。她和同事从化石中获得高覆盖率的全基因组序列,第一次准确推算出现代人祖先与尼安德特人发生基因交流的时间在5—6万年前,还发现了现代人祖先“走出非洲”的路线并非只有单一的南线。

成功之后,付巧妹最想感谢的,除了帕波和硕士导师王昌燧,便是她的父母,“一般人可能不会选择走这样一条曲折的路,因为不成功可能就没有退路。但无论是放弃保研,还是出国等,父母都让我自己去选择,从不会说别人谁谁谁选择了一条更好的路之类的话。”

古DNA研究与其他研究方法 相辅相成能共同发挥作用

在德国马普所和哈佛医学院求学几年后,付巧妹回到国内,负责中科院古DNA实验室。《自然》杂志对她的评语是:“帮助重写了欧洲最早的现代人类的历史,并希望用古人类遗骸的DNA改写亚洲的史前史。”

她最为关注两个问题:共存时间里,灭绝古人类和早期现代人如何互动?现代人在不同时间、阶段,是如何一步步演化而来的?

如今,付巧妹的研究视角又和中华文明探源工程连在一起。中国南北方人群的古基因组研究便是一次有益的尝试。

近年来,与东亚毗邻的东南亚、西伯利亚等地的古代人类遗传演化研究已取得很多成果。但迄今为止,东亚,尤其是中国南北方分别作为稻作和粟作农业的起源中心,史前人类基因组的相关信息所知甚少。付巧妹团队联合国内多家机构,成功捕获测序中国北方山东、内蒙古及南方福建、毗邻亮岛和锁港等地11个遗址25个9500—4200年前的个体和1个300年前个体的基因组。

研究发现,在沿着黄河流域直到西伯利亚东部草原的人群里,至少从9500年前起,他们就携带一种以新石器时代山东为代表的古北方人群成分,而中国大陆沿海及台湾海峡岛屿人群,至少从8400年前起,就携带一种以新石器时代福建及其毗邻岛屿为代表的古南方人群成分,而且这两种成分截然不同。

随着时间的推移,中国南北方人之间的差异性和分化程度,又逐渐缩小了。

付巧妹认为,中国南北方古人群早在9500年前已经分化,至少在8300年前南北人群融合与文化交流的进程即已开始,4800年前出现强化趋势,至今仍在延续。

“同一种文明的分布区域,并不一定只有一种人群存在。如果将文明看作一个结果,那么导致某种文明出现的有两种可能,一种是外来人群直接取代本地人群,另一种是本地人群对外来文明吸收借鉴。”付巧妹团队研究发现,与“欧洲人群不断遭遇近东迁徙而来的农业人群,以及欧亚草原人群等外来群体的‘大换血’”不同,中国南北方同期人群的演化基本是连续的,没有受到明显的外来人群的影响,迁徙互动主要发生在东亚区域内各人群间。

而另一大重要发现在于,虽然古南方人群成分在现今东亚大陆人群中所占比例较小,却对其他地区的人群具有广泛的影响。付巧妹团队发现,现今广泛分布于台湾海峡、东南亚和太平洋西南部岛屿的南岛语系人群,与新石器时代的中国南方沿海人群有着非常密切的遗传联系,这表明最早的南岛语系人群起源于中国南方的福建及其毗邻地区,且首次明确将时间追溯到8400年前。这是第一次通过古基因组数据明确,中国8000多年前的古南方大陆人群是南岛语系人群的祖先来源。

与传统的考古学研究相比,古DNA研究对中华文明探源工程的特殊意义在于,从分子层面直接观测古代个体的遗传成分和基因的混杂模式,让化石讲述他们所历经的故事;也可以比较古今人群在谱系关系上独特的、定量的信息,比如遗传差异或亲缘联系,揭示人类演化过程中的细节,将中华民族祖先的身世谜团层层剥开。

“在中华文明探源工程中,古DNA研究与其他研究方法相辅相成,能共同发挥作用。”付巧妹说。

目前,中科院古脊椎所和浙江省考古所开展了浙江地区崧泽—良渚时期人类古DNA的取样和研究,研究人员在人的头骨里,靠近颞骨里边的一个位置钻取了骨粉,目前研究正在推进中。将来如果获得古DNA,我们就能知道良渚人和现在的人之间有没有“遗传”关系,包括迁移的动态、族群的源流,都有可能得到解答。

在中科院古脊椎所的全力支持下,付巧妹如今组建了一支“中国制造”的古DNA研究团队。他们平均年龄仅33岁,却在古人类学,尤其是现代人起源与演化研究领域让中国从跟跑者变为领跑者。

“从整体上看,我国的古DNA研究水平和国外一线研究机构相比,还处在并行阶段。未来,需要进一步加强领域内不同学科的交叉互动,以及人才梯队的培养。”付巧妹最期盼的是,将思辨精神传递给青年学子。

她的科研风格也总是伴随着强烈的自我怀疑。这并不是代表她没有信心,而是更接近真相的必经之路。每当得到一个可能改变之前认识的结果时,她的第一反应并不是“兴奋” “高兴”,而是“我是不是犯了什么错误”,担心样本有污染或者分析的方法有错误,然后是不停地自我找茬和论证。所有找茬的办法都试过了,确信无疑,才能放松下来。

“帕波老师对我影响最大的便是学会质疑。”付巧妹说,“现在,我努力将质疑精神传递给自己的学生,鼓励他们更早地尝试去挑战权威,反复验证,很多重大突破就是在此时产生的。”

责任编辑: